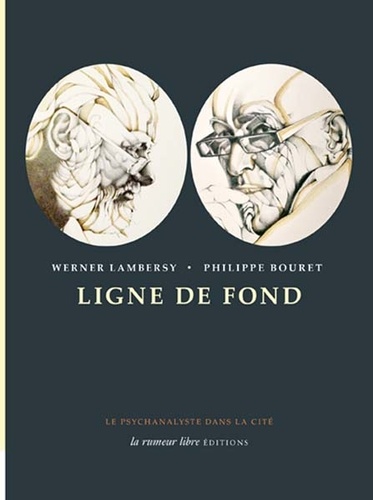

Werner Lambersy, Philippe Bouret, Ligne de fond, La rumeur libre, 2019 (Le psychanalyste dans la cité)

« Avec l’âge et avec notre conversation, je suis en train de remettre les choses ensemble et de les remettre à leur place. » Au détour d’une phrase, voici peut-être ce qui caractérise le mieux ces conversations entre un poète et un psychanalyste. L’âge, qui permet de décanter la mémoire, donne sens à ce qui jusque-là s’écoulait sans autre souci de cohérence que le cours de la vie. La conversation, qui donne à l’autre le pouvoir exorbitant de canaliser le flux des souvenirs, impose un autre ordre, dont on n’est pas tout à fait maître. Dans cette tension entre deux discours également ordonnateurs se trace une « ligne de fond » qui n’appartient ni tout à fait à l’un, ni tout à fait à l’autre, ni tout à fait à la vérité, ni tout à fait au mensonge, mais dans tous les cas, qui fait sens. Les choses sont « remises ensemble » — entendons qu’elles étaient jusque-là dans le désordre de la mémoire. Mais aussi « à leur place » — entendons qu’une cohérence se dégage, qui n’est pas de l’ordre de la vie, mais déjà un peu de la fiction. Lisant ce dialogue juste après l’Encre sympathique de Modiano, je ne peux m’empêcher de penser à cette opposition entre la personne, qui vit, et le personnage, qui par le seul fait de passer par l’écriture, suit un tracé rationnel que ne permet pas l’existence. « Comment démêler le vrai du faux si l’on songe aux traces contradictoires qu’une personne laisse derrière elle ? » s’interroge Modiano. Et la question de la vérité se pose de la même manière à Werner Lambersy, amené à parler de lui, de son passé, de ses livres.

Il s’en tire d’abord par la boutade dont Cendrars répondait aux sceptiques, après la publication de la Prose du Transsibérien : « Tu l’as cru ? Hé bien alors c’est vrai ». Parce que le vrai n’est pas nécessairement l’authentique. C’est un vécu signifiant qui, même s’il colle au plus près à la réalité, ne peut s’empêcher de recadrer, de juxtaposer des anecdotes sans rapport entre elles, mais qui par leur seule proximité en établissent un dans la tête du lecteur. Werner ne peut se contenter de la boutade. Il prend conscience de l’exercice, et du risque qu’il comporte : « Je prends un bout de réalité misérable — la réalité dans le sens de “ça, j’ai vécu” — puis la machine se met en route et ça devient une histoire fabuleuse, que j’aime raconter ». Aimer raconter est le secret. Le poète décortique devant nous la façon dont il a sauvé l’industrie allumetière belge… et la façon dont il raconte cet épisode devant un public d’étudiants en économie ! Ceci a eu lieu, cela non. Mais l’ensemble veut dire quelque chose : cela montre « comment un poète peut influencer l’histoire du monde ». L’anecdote en soi n’est pas fausse, mais elle est mise en scène, recadrée, orientée vers une leçon.

Bien sûr, le psychanalyste, face à lui, est conscient du jeu du poète. Il ne cherche pas une vérité de biographe. Mais le discours, vrai ou faux, est pour lui signifiant. Il s’inscrit d’emblée dans une démarche balisée par Freud : « Les poètes et romanciers sont de précieux alliés. Ils sont dans la connaissance de l’âme nos maîtres à tous, hommes vulgaires, car ils s’abreuvent à des sources que nous n’avons pas encore rendues accessibles à la science. » À travers le récit du poète, qu’il accepte par hypothèse parce qu’il n’est pas l’archiviste de sa mémoire, l’auditeur attentif, et actif, atteint une vérité plus fondamentale, qui tient de l’universel, mais qu’il faut débusquer sous la frêle écorce de l’individuel. Il dispose pour cela des armes fondamentales du divan : écouter et relancer la conversation sur un mot vague, qui prend tout de suite un sens inavoué (« je me souviens de la chose — De la “chose” ? »), sur un lapsus révélateur (« Le bonsaï est un homm’… pardon, un arbre délicat — Tu allais dire un homme ? »), sur une image prise au pied de la lettre (« J’ai dit, bon, je suis mort, et puis voilà — Je suis mort ? »), sur un jeu de mots involontaire (« les roses… les rosses… l’éros ? »)… Et le poète, homme de mots, mord aussitôt à l’hameçon, entre réserve et délectation.

Ce jeu entre les interlocuteurs donne à ce dialogue une tension qui manquerait au simple souvenir. Car il y a des réticences, des dérobades, que le psychanalyste ne laisse pas passer — « Ne compte pas sur moi pour te laisser esquiver ». Ce n’est pas un hasard si, à un moment, le dialogue évoque un duel au sabre. Lorsqu’il est question, par exemple de l’absence, Werner Lambersy croit d’abord s’en tirer par deux citations. Philippe Bouret le relance. Nouvelle esquive, par le biais d’un souvenir d’enfance. Nouvelle relance. Long silence… au terme duquel le poète répond sur la solitude ! Le psychanalyste semble se satisfaire de cette esquive. Pour un temps. L’absence, il faudra attendre la fin du livre pour qu’elle revienne, incidemment, en parlant de ceux qui ont disparu, de ce qui ne peut se dire dans les textes, de ce qu’il ne dira pas à son interlocurteur... Avec ce merveilleux lapsus, qui ne sera pas relevé : il y a beaucoup de choses « que j’aimerais raconter mais pas de mon vivant ». Raconter est au-delà de la vie et de la mort, dans une sorte d’éternité du discours : c’est pour cela que la notion de vérité n’a plus guère de sens. Il y a la présence et l’absence, le discours et le silence, ce qui est soumis au lieu et au temps, et ce qui le dépasse. Alors, oui, quand on est dans l’essentiel, on continue à raconter même après la mort.

Le poète, bon joueur, reconnaît parfois que le coup a fait mouche : « Je pensais que je pourrais ne pas en parler, et l’enchaînement de nos propos m’y convoque ». Le psychanalyste, parfois, reconnaît ses limites : le livre naît « à ce point ultime de la parole où advient le silence. Le poète se tait et le psychanalyse rejoint l’ombre pour encrer les bords du vide et mettre le navire à l’ancre. » En fin de compte, l’un et l’autre admettent que l’essentiel n’est pas de coller à une réalité historique, mais de trouver la « ligne de fond » qui trace un cheminement dans la vie et l’œuvre d’un homme, mais aussi dans un flux qui le dépasse, qui appartient à la culture, à la poésie, à l’univers. « Me lire dans ton texte revisité me paraît donc entendre parler un autre, écouter mon autre histoire », résume Werner Lambersy.

Alors, quelle est cette histoire qui nous parle de nous à travers un autre ? Celle d’une époque, d’abord, dans la lecture historique, dont on sait qu’elle n’est que le premier des quatre sens de l’Écriture. Celle d’une adolescence vécue pleinement dans la seule parenthèse que l’humanité ait connue dans la millénaire répression de la sexualité — entre la hantise de la grossesse ou de la syphilis et les années sida. Une puberté assumée sans honte par les mères des petits condisciples — on ne parlait pas encore de « cougar ». Et la conviction qui en est restée que le corps a réponse à tout, que c’est lui qui se souvient, qui guérit ou qui console. Une époque d’amitié aussi, où la nuit devient complice. Celle des tournées de bistrots avec Umberto Eco, des déambulations nocturnes avec Jacques Brel. Le lecteur se laisse entraîner, bien sûr, dans ces souvenirs qui savent élever le sens au-dessus de l’anecdote. Mais il sait qu’il n’est encore qu’au début du chemin.

L’anecdote, en effet, tourne et retourne dans la tête du poète, mûrit, engendre un livre. Le lecteur assidu de Werner Lambersy trouve ici un autre regard sur les livres du poète. On passe alors au deuxième niveau de lecture. Est-il important de savoir qu’Anvers ou les anges pervers joue sur les mots (« je perds Anvers ») ? Que La maison des morts est partie d’une coutume touareg dont il n’est pas question dans le livre ? Que l’Assèchement du Zuidersee est fondé sur un passage précis de l’histoire des Pays-Bas ? Non, car on peut très bien lire les poèmes sans cela, reconnaît l’auteur. Oui, car cela nous introduit dans un processus créatif précis. Le fait divers ouvre sur une dimension humaine qui ne peut passer que par la poésie. Les transformations que l’homme a apportées à un territoire aussi vaste que le Zuidersee n’ont de sens que par l’imaginaire qu’il a développé sur ce sujet. « Pour chacun de mes livres il y a une raison à mon titre » : le poème « pioche dans l’imaginaire de cette histoire », comme le ciseau dégrossit le marbre. Il n’est pas nécessaire de visiter Carrare pour comprendre Michel Ange. Mais on le regarde différemment si l’on voit comment il a tiré parti de sa matière, contourné ses défauts, exalté ses qualités.

Le passage de l’anecdote au poème est particulièrement sensible dans le dur exercice de la traduction. Assistant un jour à un atelier de traduction en anglais, il en a la brusque révélation : « Je constate comment, en traduisant, chacun a introduit dans mon poème sa propre histoire ». L’Irlandais ou l’Anglais, l’amoureuse romantique ou sensuelle, parlent la même langue, ils n’ont pas le même substrat culturel. Qu’en conclure, sinon que « le sens n’est à personne. Au lecteur, peut-être, et encore. En tout cas, il n’y a pas de sens unique et c’est déjà ça ». On ne demande pas à un poème ce qu’il veut dire : chacun est maître de ce qu’il y lit.

Il faut aller plus profondément encore, au troisième niveau de lecture, là où les mots n’ont plus de signification. Il faut écouter Werner évoquer la forme très particulière qu’il imprime à la matière pour en faire un poème. Une question de souffle. Il se sait le souffle court, né dans une pneumonie soignée par des bains d’eau froide et d’eau chaude. Le vers aussi est court, comme s’il devait reprendre souffle au bout de quelques syllabes ; le poème aussi, très souvent, se résume à un « tristique », à trois vers polis comme une maxime. Mais le retour à la ligne, ou au haut de page, n’est pas un halètement asthmatique : la place, souvent inattendue, de la césure imprime un autre sens, dont il se rend compte dans la lecture publique, un exercice dont il se dit lui-même incapable car il restitue sans le vouloir un autre rythme à ses propres textes. Un rythme qu’ont su vivifier, dans des styles différents, de grands lecteurs comme furent Pierre Lamy, Jacques Zabor ; comme l’est aujourd’hui Jean-Luc Debattice. Un rythme qu’il perçoit, parfois, dans d’autre langues qu’il ne comprend pas, mais qui ont su traduire le même travail du souffle — un travail au ciseau, qui justifie le nom compagnonnique qu’il s’est choisi, Flamand Ciseau du Souffle. Car la brièveté des vers, comme celle des poèmes, ont une autre conséquence, visuelle, cette fois : chaque poème prend la forme d’une brique, chaque recueil est une architecture (Architecture, nuit), une maison (Maître et maison de thé, la Maison des morts) : le ciseau du souffle est aussi celui du tailleur de pierre.

De l’anecdote au rythme, on approfondit déjà la réflexion. Il faut aller plus loin encore, au quatrième niveau de lecture, s’interroger sur la poésie, sa différence avec la prose. Ici encore, la réflexion est progressive, jette une idée, retourne à l’anecdote, revient un peu plus loin sur le sujet qu’il n’a pas oublié… Entre prose et poésie, « Il y a quelque chose de lié au temps, particulièrement à la chronologie. Dans la prose quelque chose à venir. Alors que la poésie pour moi a toujours été un chemin vers un point de départ. » Le paradoxe est plaisant, puisqu’un chemin a nécessairement un point de départ. Il est simplement proposé, sans insister, avant de se préciser un peu plus loin : « La prose avance vers une fin — ce qui ne l’empêche pas d’être souvent poétique —, la poésie retourne toujours vers les origines et se méfie des mots ». Le retour vers l’origine (qui n’est pas tout à fait un point de départ) est la démarche de toutes les initiations (y compris compagnonniques), de toutes les mystiques (y compris sans dieu). Et là, nous commençons à toucher à l’essentiel. Celle du néant, de l’expérience fondamentale, dont l’écriture ranime le souvenir. « Quand j’écris, je rentre dans mon vide ». Le refus du sens, la méfiance devant le mot, le blanc envahissant de la page, n’ont pas d’autres justification que la transcription volatile de l’ineffable. Le poème a-t-il trouvé un « sujet » ? Il est bon à jeter. « Dès, qu’on croit que l’on a dit quelque chose, c’est qu’on n’a rien dit ». Nous sommes à l’opposé désormais des jeux de mots sur les anges pervers ou des travaux du Zuidersee. Les derniers chapitres touchent à l’essentiel, en revenant sur tous les sujets abordés dans les précédents — la poésie, le souffle, la liberté — mais épurés, densifiés, comme une strette résume la fugue. … On se rend compte alors que le livre, loin d’être rectiligne, a été construit en spirale, revenant sans cesse sur les mêmes questions fondamentales, mais un peu plus profondément, comme un labyrinthe s’éloignant du centre chaque fois que l’on croit l’atteindre. Le centre ? Il n’est jamais atteint, car il est en chacun d’entre nous. C’est le creux néant musicien mallarméen, ce nœud commun à tous les hommes, dont le poète s’approche dangereusement comme Empédocle du cratère du volcan. À la dernière minute, le lecteur devra rompre le charme, voler la pomme comme Ève ou Hercule au jardin des Hespérides, et repartir avec son larcin. C’est grâce à la transgression d’Ève, à ce qu’Adam a compris quand il a pris ce qui restait de la pomme croquée, que la littérature existe, nous confie le poète. À chacun de nous d’y croquer à son tour.

Retour au sommaire

Voir aussi :

Werner Lambersy : Parfum d'Apocalypse, Journal par-dessus bord, Cupra Marittima, À l'ombre du bonsaï, L'assèchement du Zuiderzee, Le mangeur de nèfles, Déluges et autres péripéties, Dernières nouvelles d'Ulysse, La perte du temps, Escaut ! salut, Ball-trap, La chute de la grande roue. Départs de feux, Bureau des solitudes, La déclaration, Du crépuscule des corbeaux au crépuscule des colombes, Al-Andalus, Achille Island, Au pied du vent. Le Grand poème. Le jour du chien qui boite. Portraits de l'œil. Table d'écoute, Les convoyeurs attendent, Dormances, Et plus si affinités. L'Agendada (3). Memento du chant des archers Shu. Mes nuits au jour le jour.

Philippe Bouret : Cet enfant sans mot qui te commence, Encres lacérées. Le spectre du théâtre

Jean-Baptiste Baronian, Dictionnaire de la gastronomie & de la cuisine belges, Rouergue, 2019.

C’est dans les détails que l’on reconnaît les grands chefs. J’avoue que l’esperluette et la ligature du « s » et du « t » dans « gastronomie » m’ont immédiatement mis en appétit. Jean-Baptiste Baronian s’avoue d’emblée « un simple gourmet », insensible aux diktats diététiques et savourant un bon vin comme un poème de Verlaine. Qu’il sache donc, si j’ose me permettre, combien j’ai savouré son esperluette, comme une épice oubliée qui donne tout à coup du relief à un plat. Et j’ai savouré le plat, bien entendu. La cuisine belge est ici abordée par sa culture, historique et littéraire, dans un « vagabondage sentimental et gourmand » foisonnant d’érudition. Disons-le d’emblée : ce dictionnaire est un travail de chercheur qui ne se satisfait pas des approximations (« plat traditionnel », « recette ancestrale »…) et qui va chercher aux sources les plus sûres les informations les plus précises. Ajoutons aussitôt : ce n’est pas pour cela qu’il est ennuyeux, bien au contraire ! Qu’il suffise pour s’en convaincre de parcourir l’article sur les Agathopèdes, une belle équipe de zwanzeurs bruxellois qui fondent en 1846 une Société pantechnique et palingénésique de ce nom, dotée d’un Bureau des Platitudes et des Éphémorroïdes, et adoptant un calendrier révolutionnaire bien plus poétique que celui de Fabre d’Églantine, puisqu’on s’y promène de Boudinal en Petitpoisidor… Tout le livre est à cette aune. On le lit au hasard des découvertes ou des souvenirs.

N’y cherchons pas de recettes. Mais des plats, de l’anguille au vert au Zizi Coin Coin. Qu’il nous suffise de savoir que la première nécessite quatorze herbes et légumes verts et que le second, créé en 1993, mélange du zizitron et du Coincointreau. Car tous ces plats ont une histoire, réelle ou légendaire. Charles Quint, dit-on, raffolait du waterzooi (à la différence de Goscinny, rappelez-vous : « Waterzooi, waterzooi, waterzooi, morne plat ! ») et Charles le Téméraire aurait été à l’origine des immangeables couques de Dinant en affamant la ville. Les boules de l’Yser (chez nous, on parlait plutôt de boules d’Ypres !) ont remplacé après la Grande Guerre les boules de Berlin, comme le café liégeois, le café viennois. En revanche, Désiré Smidts a beau avoir inventé les lacquemants à Lille, on ne les trouve quasiment plus qu’à Liège… et surtout chez Désiré de Lille ! Car les mets voyagent, et les Français seront sans doute étonnés d’apprendre que la mandarine Napoléon est bruxelloise, tandis que les frites ont été introduites en Belgique par les proscrits français de 1851 ! Les appellations elles-mêmes sont trompeuses, comme en témoignent les (bien belges) œufs à la russe et pains à la grecque.

Et tous ces plats ont aussi de la truculence (vous ne confondrez plus les couilles de Suisse et les couilles de singe). Tous ces plats ont une culture, nourrie d’une littérature riche et colorée. De Coster évoque avec toute l’exagération épique de Tyll Ulenspiegel les « choesels célestes et nageant, viandes fières, au milieu de rognons, de crêtes de coq, de riz de veau, de queues de bœuf, de pieds de moutons… ». Théodore Hannon avec lyrisme « les pains d’épices mous [mêlant] leur fade odeur / Aux couques étalant leur luisante rondeur / Comme des médailles de cuivre ». Plus condescendant, Maurice Béjart voit dans la gueuze « une cousine vaguement germaine de la bière ». Plus coquin, Louis Delattre voit dans les macarons des « baisers de fleurs de pommiers pour la bouche ». Si un bon vin vaut un poème de Verlaine, les citations sont l’arôme de la gastronomie.

Au bout de ces trois cents pages, on ne mangera plus de la même manière du cramique, car on saura qu’au XIVe siècle, le pain d’abbaye était frappé de l’inscription crede mihi (« crois en moi ») qui lui a donné son nom. On ne boira plus la gueuze sans se souvenir de ses premiers amateurs qui, dans les années 1870, s’extasiaient : « Quelle gueuse, quelle friponne, quelle coquine de bière ! » On ne nourrira plus les poules sans se rappeler que le 2 janvier, il faut leur donner huit sortes de graines (sinon ?). On craindra d’attraper la fièvre si l’on ne mange pas sept sortes de légumes verts le jeudi saint. Et, grande supériorité de la littérature sur la gastronomie, on goûtera à tous les plats sans être jamais rassasié.

Bien sûr, pour déguster toute la gastronomie belge, il faut voyager, car les asperges sont de Malines, les fraises de Wépion, le porc de Piétrain, le sirop de Liège et le filet d’Anvers. Mais il faut surtout savoir marier les saveurs. Tout Liégeois sait que les boulets de bœuf et de porc se servent à la sauce lapin et les bouquettes avec des raisins de Corinthe. Raisin de Corinthe, oignons, pèkèt et lardons : voilà la base de la cuisine à la liégeoise (avec, pour ma mère, l’indispensable filet de vinaigre). On apprendra que les pommes de terres sont rissolées à Anvers, au beurre à Bruxelles, nature « à la flamande »… et qu’il n’y a pas de filet américain sans sauce anglaise.

On ne prendra pas Jean-Baptiste Baronian en défaut, ni d’érudition, ni d’humour, ni de gourmandise. Mais tout dictionnaire de ce genre (c’est le principe de l’esperluette et de la ligature !) compte sur la nostalgie du lecteur, qui a d’autres souvenirs… Ma nostalgie va pour ma part aux gaufres de Liège (fourrées à la compote d’abricots ou de prunes, rien à voir avec les machins au sucre vendus sous ce nom et que nous appelions « gaufres de Bruxelles »), aux « noires de Wépion » (rien à voir avec les trucs rougeâtres vendus à Wépion sous le nom trompeur de fraises), au flérant (un Herve mûri une semaine à l’air libre, pour que toute la maison en profite), aux chicons à la condrusienne de ma tante, sans oublier la casse-madråye de ma mère, bien sûr : mon père aurait menacé de ne pas l’épouser si elle n’apprenait pas cette recette de sa future belle-mère. Je ne suis pas sûr qu’on en mange ailleurs que dans ma famille, mais je puis vous assurer qu’elle a conquis Paris.

Voir aussi : Le petit Arménien.

Retour au sommaire

Patrick Modiano, Encre sympathique, Gallimard, 2019.

« Il y a des blancs dans cette vie. » Le hasard des lectures m’a fait entrer dans le roman de Modiano après avoir refermé celui de Jean-Philippe Toussaint, qui commence de la même manière : « Un blanc, oui. Lorsque j’y repense, cela a commencé par un blanc […] dans mon emploi du temps. » Quelle est cette hantise de la société moderne d’une vie bien pleine et maîtrisée, dans laquelle le moindre instant non identifiable devient suspect ? Bien sûr, le ton, l’histoire, la thématique, sont totalement différentes entre ces deux romans, et en quelques lignes nous reconnaissons la patte de leurs auteurs respectifs. Mais cette coïncidence n’a pas manqué d’orienter ma lecture.

Les « blancs » de Modiano sont un leitmotiv du roman. Le narrateur revient régulièrement sur ces béances de la mémoire, qu’il oppose ici aux « refrains » qui reviennent de temps en temps, qu’il compare ailleurs à des « éclipses de la mémoire », et qui finissent par rejoindre une thématique présente dès ses premiers romans et résumée dans le titre : il y a des passages dans la vie qui semblent écrits à l’encre sympathique, et qu’un incident suffit à faire réapparaître. Le narrateur est détective. Son métier consiste au contraire à reconstituer les trames effacées dans les vies des autres, et dans la sienne. Il avoue d’emblée sa curiosité pour ces vies qu’il traque avec méticulosité. Avec l’espoir, comme un clin d’œil, chez ce jeune homme de vingt ans, de devenir un jour romancier... Trente ans plus tard (le serait-il devenu ?), il revient sur la première enquête qui lui a été confiée, dans les années 1960, concernant la disparition d’une jeune fille. De piste en piste, de témoignage en remémoration, un étrange puzzle se reconstitue, qui constitue la trame du roman. Ce n’est pas le principal.

Le principal, c’est la façon dont le romancier brouille volontairement les pistes, les personnages, les lieux, les strates temporelles, sans jamais se perdre dans la chronologie ni perdre son lecteur dans une intrigue en fin de compte plus complexe qu’il y paraissait. Les renseignements sont distillés au compte-goutte, sans certitude, dans un flou volontairement entretenu, mêlées à d’autres informations qui se révéleront inutiles au récit. L’incertitude peut naître des documents apparemment les plus concrets (comment identifier la couleur des yeux sur une photo en noir et blanc ?), de l’imprécision des souvenirs (il ne reste que des bribes de dialogue après autant d’années), d’une volonté explicite de dissimuler la vérité (le patron du jeune détective ne lui présente qu’un dossier incomplet), de la disparition des témoins (« encore un témoin qui emporte ses secrets avec lui »)… Elle est soulignée ou passe discrètement dans le choix du vocabulaire (il a tué quelqu’un, il racontait n’importe quoi…). Mais en fin de compte, elle est intrinsèque à la vie même des personnages et naît de la prolifération des traces discordantes dans son parcours. Contrairement à ce qui se passe dans un roman policier, où chaque détail s’intègre dans une intrigue impeccablement construite, la vie n’est jamais linéaire. Inutile de chercher un sens clair à tout ce qui survient, même si la précision du souvenir semble ne laisser aucun doute sur les mobiles d’un personnage. « Comment démêler le vrai du faux si l’on songe aux traces contradictoires qu’une personne laisse derrière elle ? » C’est ce qui donne aux personnages de Modiano une authenticité aussi agaçante que le sont les contradictions des personnages réels.

Cette incertitude constitutive répond tout naturellement aux atmosphères feutrées, aux lieux confinés — appartements vides, bureau aux volets fermés — ou aux extérieurs nocturnes, brumeux, qui donnent l’impression d’une intimité factice. Elle répond aussi au caractère du narrateur, qui se sent dans un état second, se demande s’il n’a pas rêvé, et qui, en fin de compte, vit en marge de sa vie, comme dans un film à pellicule voilée. Le processus de remémoration au cœur du roman est le plus souvent lent (« quelquefois, au réveil, ou très tard dans la nuit, une phrase vous revient en mémoire, mais vous ignorez qui vous l’a chuchotée dans le passé ») et involontaire (« tout se fera de manière naturelle, tout deviendra lisible d’un jour à l’autre. Il suffit de laisser passer le temps »). Mais il peut aussi passer par un « flash » brutal, par l’impression qu’un voile se déchire.

La narration épouse ces accélérations ou décélérations du rythme des souvenirs ou des révélations. Avec une certaine désinvolture très moderne, qui ici encore m’a rappelé celle de Philippe Toussaint, mais qui, ici, correspond à ces hésitations de la vie qu’entend respecter le romancier. Décidément, malgré l’intrigue policière, nous ne sommes pas dans un roman de détective dans lequel chaque détail devient significatif. Ici, les pistes qui nous semblent évidentes ne sont pas même suivies : « Je n’ai pas eu le courage de me rendre rue Yvon-Villarceau » « À quoi bon me rendre quai de Grenelle […] Je n’en avais pas le courage. Ni le temps » À quoi bon, oui, puisque le hasard fait bien mieux les choses… Devant la multiplication des coïncidences, le recours à des intuitions subites, on se dit que décidément, tout est cousu de fil blanc. Noëlle Lefebvre, la femme disparue, a providentiellement oublié dans l’appartement qu’elle quitte la carte servant à retirer le courrier à la poste restante. Un inconnu introduit le détective dans son appartement et… le laisse seul pour aller interroger le voisin du dessous. Un tiroir plus court dévoile aussitôt l’endroit où est caché le journal intime — « comme si j’avais su d’avance que, derrière le tiroir, il y avait un double fond dans cette table de nuit et qu’on y avait caché quelque chose ». Il croise à un carrefour un témoin capital… Désinvolture ? Oui, celle de la vie, qui laisse bien plus souvent qu’on ne le croit le hasard régler les situations les plus inextricables. Ou le temps. Parce qu’une enquête sur le passé, aussi pointue soit-elle, nous rappelle que l’essentiel se lit dans un présent éternel, où l’anecdotique n’apparaît plus que dans les tons sépia qui rendent le passé supportable au présent.

Retour au sommaire

Laurent Binet, Civilizations, Grasset, 2019.

Le roman de Laurent Binet joue sur ces eux dimensions de l’uchronie. Le point de départ est simple et appartient au vieux jeu du « et si ? » En l’occurrence : si Christophe Colomb n’avait pas découvert l’Amérique, mais que les Incas avaient envahi l’Europe ? La quasi-totalité du roman se situe donc au XVIe siècle, dans l’empire de Charles Quint et de son successeur, Atahualpa. Mais les deux courts chapitres qui l’encadrent sont peut-être les plus intéressants, car ils inscrivent l’uchronie dans une autre logique de l’Histoire, celle des causes et des conséquences.

La première partie, sous forme de saga, raconte la colonisation de l’Amérique par les Vikings, six ou sept siècles auparavant. Grâce à leurs descendants, parfaitement assimilés, les Incas disposent de tout ce qui leur a manqué pour résister aux conquistadors : le cheval, le fer, les anticorps. Le faux journal de Christophe Colomb qui suit n’est qu’un raccord un peu maladroit avec la chronique des Incas, expliquant en quelques pages comment ces trois héritages vikings ont réussi à changer le cours de l’histoire. Viennent alors les chroniques d’Atahualpa, un peu tardivement dans l’économie du roman, mais qui en constituent la substance.

On a d’abord l’impression d’un amusant pastiche des Lettres persanes. Quel serait le regard d’un autre peuple, qui n’a jamais été en contact avec l’Occident, sur notre culture ? Que comprendrait-il au « culte du dieu cloué » ? À l’étrange hiérarchie des caciques ? Au curieux breuvage noir qui devient rouge dans un verre ? Ce regard extérieur est toujours amusant, mais un peu facile et l’on s’en lasse assez vite. Il ne suffit pas de parler des moutons comme de petits lamas blancs et des documents écrits comme des feuilles qui parlent. On sourit aux douze articles des paysans alsaciens (pastichant ceux proclamés en 1525), mais les 95 thèses du Soleil parodiant celles de Wittenberg sont plus indigestes. Chacun s’agacera ou s’amusera d’une trouvaille du romancier. J’admets avoir beaucoup ri lorsque les Aztèques élèvent une pyramide dans la cour du Louvre pour leurs sacrifices humains.

Le véritable intérêt du roman est de montrer comment une petite bande d’Incas fugitifs (un prince chassé du trône par son frère, une princesse cubaine et une poignée de soldats) réussissent à prendre le contrôle de l’Europe. Très vite, ils en repèrent les points faibles : les exclusions, qui leur réservent de vrais alliés chez les maures, les juifs, les protestants, les hérétiques que l’on gagne par un édit de tolérance, et les divisions entre royaumes, qui permettent des alliances stratégiques. Très vite, ils comprennent qu’on battra les Européens par leurs propres armes. Le roman démonte alors par l’absurde les mécanismes de la politique, du commerce, du capitalisme naissant. Les envahisseurs découvrent dans Machiavel les ressorts de la politique et dans une conversation avec un banquier bavarois ceux du capitalisme. Ils font venir par vaisseaux l’or péruvien et les pommes de terre dont raffolent les « Levantins ». Même si elle est n’est qu’esquissée avec une douce ironie, l’analyse de nos sociétés modernes est bien vue.

Le tout est de savoir quand et comment s’arrêter. En l’occurrence, une seconde invasion, venue cette fois du Mexique et qui vient brouiller les cartes, fait étrangement rebondir le roman. On sort du schéma un peu facile du renversement de civilisation pour entrer dans un jeu plus fécond d’alliances et de trahisons entre peuples de traditions différentes. Mais malgré la virtuosité et l’imagination du romancier, le lecteur finit par se lasser de ces pirouettes parfois gratuites et par pousser un « ouf » soulagé lorsque l’empereur inca est tué à Florence par la trahison d’un Médicis et que sa momie prend place dans la cathédrale de Séville.

Reste la quatrième partie, une courte parodie de roman picaresque mettant en scène Cervantès et le Gréco. On hésite à entreprendre cet ultime rebondissement. Mais il permet une mise en perspective jusque-là trop peu (et plutôt mal) exploitée : le rôle de l’art. On souriait, dans les chroniques d’Atahualpa, à voir le Titien ou Véronèse immortaliser un événement inca, un peu moins devant les lourds alexandrins des Incades parodiant les Luciades ou la Franciade à la mode dans l’Europe renaissante. Mais la vraie question est posée à la dernière page, lorsque Cervantès et le Gréco sont vendus comme esclaves à Mexico : la peinture et l’écriture sont devenus une denrée recherchée en Amérique, car on y reconnaît la supériorité du Nouveau Monde (l’Europe) comme les Romains aimaient prendre pour esclaves des philosophes grecs… La question sous-jacente n’est pas si anodine qu’il y paraît.

Retour au sommaire

Voir aussi : Perspective(s).

Philippe Toussaint, La clé USB, Minuit, 2019.

Le roman décrit cette prise de conscience, individuelle et collective. Cet expert de l’avenir du monde, qui jongle avec la prospective stratégique, ne parvient pas à anticiper son propre avenir. Ce spécialiste des rapports entre les détenteurs du pouvoir n’est pas parvenu à sauver son couple et ne s’aperçoit pas de la mort prochaine de son père. Il est concentré sur son sujet, les blockchains, dont l’usage le plus connu est la monnaie virtuelle, le bitcoin. Contacté par une société de conseil, en fait un groupe de pression basé à Bruxelles, à propos d’un appel d’offre important, il se laisse peu à peu entraîner dans une aventure qui le dépasse. Certes, il peut aisément vérifier que ladite société n’est pas inscrite au registre de transparence de la Commission européenne, mais il ne peut résister à la tentation de la rencontrer, car ses représentants ont une connaissance concrète de la blockchain qu’il étudie. Il met alors le doigt dans un engrenage dangereux. La société joue en effet un rôle d’intermédiaire entre des entreprises d’Europe de l’Est et de gros clients chinois. S’il peut encore repérer, et donc déjouer, les tentatives de corruption dont il fait aussitôt l’objet, il mord à un appât peut-être volontaire, peut-être non — ce ne sera jamais vraiment tranché — : une clé USB retrouvée sur la moquette du café où ont eu lieu les contacts. Elle révèle des malversations, des corruptions, des intentions secrètes, des machines inconnues, des programmes viraux et surtout une porte énigmatique, une backdoor qui permet d’entrer dans un ordinateur et d’en prendre le contrôle à l’insu de son utilisateur légitime ! Pour tirer les choses au clair, il acceptera un voyage secret en Chine à l’occasion d’une conférence au Japon.

L’enquête assez maladroite n’est pas l’aspect principal du roman et, je dois dire, les explications techniques nécessaires à la compréhension de l’intrigue ne m’ont guère passionné. Le principal intérêt tient aux réactions du personnage central, qu’il analyse avec une candeur non dénuée de cynisme. Ce fonctionnaire européen honnête et scrupuleux, dont le père présentait les mêmes qualités au carré, peut résister aux tentatives de corruptions, mais non à la curiosité du bureaucrate confronté à une réalité concrète. Il devient impatient des conversations avec ceux qu’il identifie vite comme des escrocs, parce qu’elles le sortent du train-train quotidien de ses travaux de prospective sur le futur de l’industrie. Son interlocuteur, plus routinier du lobbying, a l’art de mettre les gens en confiance, de créer une atmosphère de sociabilité mondaine propre aux confessions intimes. En creux, c’est la froideur d’un système concentré sur des dossiers abstraits qui est dénoncée. Une réception lors d’un mariage permet également d’en prendre conscience, « comme une épiphanie » : les jeunes danseurs qui se défoulent en buvant, en dansant, la chemise trempée de sueur sont les mêmes que « ces fameux eurocrates fantasmés », « ces eurocrates de l’ombre, ces technocrates de Bruxelles tant décriés d’une Commission européenne soi-disant tentaculaire et démesurée, tatillonne et bureaucratique. »

Cette scène centrale, avec son vocabulaire très fort (« irréalité », « émerveillé », « fulgurance », « épiphanie »…) constitue une des clés psychologiques du roman. L’excitation de l’enquête générale répond à l’ivresse de cette réception, l’immersion dans un monde parallèle, qui « donne l’impression d’évoluer dans un univers de fiction », reprend le « caractère d’irréalité » de la fête dans un pub irlandais. Une rage subite et apparemment bien anodine contre les antivols de l’hôtel fait écho à l’étourdissement des danseurs : c’est le même besoin de relâcher un moment la pression nerveuse accumulée. Elle est là, la motivation principale qui lance le narrateur dans une aventure abracadabrante : la hantise de se laisser piéger par une routine trop rigide, trop bien contrôlée, la tentation de laisser comme un défi « un blanc de quarante-huit heures dans [s]on emploi du temps » — la formule, répétée trois fois, ouvre significativement le roman.

La parenthèse en Chine (et même « une parenthèse dans la parenthèse » !) le rend alors plus lucide, sensible à tout ce qui lui avait échappé, estompé par le voile technocratique. On en prend conscience lors d’un entretien téléphonique avec l’ex-épouse. La voix de Diane apparaît soudain « au naturel », sans les « artifices de charme et de grâce qu’elle déployait en société, une voix comme surprise au saut du lit, pas maquillée, une voix encore en robe de chambre tiède ». Puis, aux trois quarts du livre, alors que le lecteur s’est laissé emporter dans une sorte de roman d’espionnage, on change soudain de cap, les pistes soulevées sont abandonnées, les conséquences attendues ne sont pas mêmes abordées : le narrateur apprend que l’état de santé de son père s’aggrave, et l’inquiétude de le perdre prend le pas sur celles d’avoir trahi la commission, balbutié dans une conférence et dangereusement contrarié les malfrats chinois !

Que se passe-t-il ? Pied-de-nez du romancier à son lecteur ? Irruption de la vie du romancier (qui a perdu son père en 2013) dans la trame romanesque ? Apex de la lucidité puisée dans la transgression des règles ? Prenons le pari (car le lecteur n’a pas à connaître la vie de l’auteur pour lire un roman) que ce renversement de vapeur fait partie de la construction romanesque. Le narrateur comprend alors qu’il s’est peut-être construit des sujets d’inquiétude artificiels pour se détourner de l’anxiété plus foncière de la maladie de son père. Il s’agit moins d’un changement de cap que d’une relecture du passé… qui reprend vite ses droits. Car l’analyse du cancer qu’il n’a pas voulu voir replonge métaphoriquement cet expert de l’avenir mondial dans ses schémas de pensée : il trouve dans la fragilisation du corps par la maladie un symbole du délitement de l’Europe et dans le fatalisme résigné de son père un signe de l’amorphie politique. Incorrigible, en fin de compte…

Cette construction désinvolte peut agacer le lecteur habitué à une structure plus classique. Elle est peut-être la transcription formelle de son intrigue, la transgression des règles romanesque épousant celle des règles professionnelles. Un de mes professeurs prétendait qu’il fallait que le lecteur de Flaubert s’ennuie pour percevoir pleinement l’ennui de madame Bovary. Ce n’est pas faux. L’enquête du lecteur perdu dans cette enquête ou se perd le narrateur crée un curieux effet de miroir. L’exposition parfois laborieuse des développements technologiques traduit ici la lourdeur de la technocratie européenne. L’artificialité des récapitulatifs (« Je me remémorais tout ce que j’avais appris… ») est celle de la bureaucratie. Le recours aux ficelles du hasard pour se sortir de situations invraisemblables (perte d’une clé USB, porte laissée entrouverte pour pénétrer dans un bâtiment ultrasecret, forfanterie d’un jeune informaticien prêt à dévoiler à un inconnu des secrets industriels…) concrétise le sentiment d’irréalité ressenti par le narrateur. Le lecteur classique s’en trouvera mal à l’aise ; le malaise fait partie du roman.

Comme font partie du roman les répétitions trop fréquentes pour être des maladresses. Nous sommes dans un monde de faux pas, l’écriture les multiplie — « l’institut d’études politiques où j’ai fait mes études », citer « nommément les noms », « très récemment… dans un rapport récent »… Les reprises, par moment, correspondent à une insistance manifeste. Si l’effet, parfois, peut nous échapper (j’avoue ne pas l’avoir vu dans « Je ne faisais pas rire Diane, je ne la faisais pas rire du tout, elle avait même oublié que j’avais pu un jour la faire rire »), il est, dans d’autre passage, tout à fait évident. L’agacement d’un téléphone intempestif se traduit magistralement par la répétition du verbe : « Je sentis alors mon téléphone vibrer, je le sentais vibrer contre ma cuisse, il vibrait dans la poche de mon pantalon de façon brûlante, impérieuse, répétitive, quelqu’un cherchait à me joindre. » Et ce jeu déroutant sur les répétitions et les reprises aboutit, dans le dernier paragraphe du roman, à une sorte de bouquet final qui donne une des clés (USB ?) du personnage : son incapacité à vivre ses émotions, qu’il « perçoit » intellectuellement (« plutôt que de me sentir ému, … je pensais simplement que c’était émouvant »). Je me suis amusé à compter les répétitions. Sur les dix-sept dernières lignes du livre, elles se concentrent sur les neuf premières lignes (sept occurrences d’émotion, ému, émouvant). Suivent sept lignes sans la moindre occurrence, avant que le terme revienne brutalement pout clôturer le roman sur la « difficulté que j’ai toujours eue à exprimer mes émotions ». Demandons-nous alors pourquoi le roman commence par « un blanc ».

Retour au sommaire

Martine Roffinella, Les hommes grillagés, H&O, 2019.

En filigrane, on peut lire cette expérience singulière, les vies brisées, les espoirs, les soupçons, les révoltes. L’essentiel n’est peut-être pas là. C’est en la narratrice que s’opère le travail, avec la même intransigeance que lorsqu’elle se confronte à l’alcool, à l’anorexie, la passion amoureuse ou l’univers des sites de rencontre. Face à l’autre absolu, sa matière première reste elle-même. Il s’agit de se « désosser » comme les vies qu’elle croise. De briser les lieux communs qui la protègent comme le rameau d’or lorsqu’elle pénètre dans l’autre monde. « J’arrive comme l’incarnation de l’honnêteté », reconnaît-elle, et peu à peu, elle doit remettre en cause les certitudes qu’elle nourrissait, « bien tranquille, à l’abri des déconvenues ». Vider son « sac d’idées éculées », accepter que la réalité l’agresse comme le ciseau agresse le marbre pour en faire naître la statue. « Chaque heure de travail me dénude », dit-elle.

Cela va bien au-delà de la chasse aux préjugés à laquelle la bien-pensance de base nous prépare. Il faut totalement changer nos codes de lecture du monde. Avec une complicité qui se teinte parfois d’humour, Martine Roffinella apprend de ses angoisses, de ses échecs, plus encore que des moments de partage et d’enthousiasme. Confondante, la scène où l’ensemble des détenus se présente crâne rasé. Que signifie cette révolte ? Est-ce contre elle ? La tension monte, jusqu’à ce qu’elle pose franchement la question et s’entende répondre qu’ils n’ont pas de quoi se payer du shampoing. Une scène capitale finit par remettre en question le statut même de l’intervenant, quelle que soit son ouverture d’esprit et l’empathie dont il fait preuve. Devant le refus des prisonniers de commenter les règles du jeu social, la narratrice s’étonne. N’est-ce pas une chance qu’on ne leur propose pas, « d’ordinaire » ? Le mot est parti sans réflexion. « D’ordinaire » ? Cela suppose donc qu’elle se sent « extraordinaire » ? « J’ai glissé sur la savonnette », avoue-t-elle. D’un mot, elle les a relégués dans leur identité de prisonniers qui attendent sa visite comme le messie. Comme s’ils boudaient, mais de quel droit, la culture qu’elle leur apporte « sur un plateau ». Ce jour-là, une frontière se rétablit brièvement, puis s’effondre. Et peu à peu, c’est l’univers extérieur qui lui semble étranger. Dès qu’elle sort, elle « s’aperçoit que ses actes sont encerclés de barbelés ».

Cette métamorphose de l’écrivain en lui-même s’effectue comme dans les précédents livres de Martine Roffinella à travers une écriture rigoureuse et efficace, dépouillée des adjectifs et des adverbes, mais qui sait les utiliser à bon escient — dans l’évocation par exemple d’un malade du sida. Des phrases courtes, volontiers nominales, mais qui peuvent s’allonger dans l’émotion ou la réflexion. Des mots précis, durs (« on est de la viande sale »), qui peuvent porter à des images percutantes, qui s’appuient souvent sur des réalités concrètes : « Je m’entends parler comme à l’autre bout d’un tunnel », « L’émotion qui plane a une odeur d’excrément ratatiné ». Un vrai bonheur de lecture.

Voir aussi : Recherche de fuites, État d'un lieu désert, L'Impersonne, Camisole-moi, J.-C. et moi, Kilogramme zéro, Inconvenances, Lesbian Cougar Story, Merveille au Mans. Conservez comme vous aimez. Pour une absente. Les cloîtrés d'Aurillac.

Retour au sommaire

Françoise Henry, Jamais le droit de crier, The Menthol house, 2019.

Un recueil de nouvelles constitue souvent un rapide tour d’horizon de l’univers d’un auteur et permet de l’appréhender plus intimement. Les huit nouvelles réunies en ce volume ont en commun un silence, qui peut atteindre, comme le titre nous y invite, le cri qu’on n’a pas le droit de pousser, ou se limiter à un émerveillement devant les petites épiphanies du quotidien — « mais à qui pourrais-je le dire ? » La plupart, mais ce n’est pas une règle générale, confrontent une femme, le plus souvent une narratrice, à une situation courante, dans la rue ou dans un parc. Qui n’a eu envie d’écouter un passant parlant à son portable, d’adresser un salut à un prisonnier à sa fenêtre, de fouiller dans les sacs d’une SDF ? On vole (ou on viole) une conversation, on imagine, on « part dans la dramatisation », on croise une enseigne inattendue ou un personnage saugrenu, et on se laisse glisser dans l’aventure.

Oh, minime, le plus souvent, l’aventure. Mais elle peut déboucher sur un irrépressible besoin de partir, de « faire un petit voyage », de « prendre un peu d’air »… Une faille dans le quotidien donne soudain une envie de liberté — sans doute le thème central de ces nouvelles, face à un détenu, ou à un bouquet de tulipes si indépendantes qu’elles deviennent folles et se tortillent dans leur vase. La SDF, le voyageur improvisé, l’enfant qu’on refuse de tenir en laisse, le balayeur qui emporte les rêves vers la Seine sont de brusques et brèves échappées vers un autre monde. « La vie, c’était comme de l’eau, ça passait, ça s’en allait, ça vous emportait », rêve une des narratrices, quand une autre découvre que « le monde entier est troué. Troué d’oiseaux, exactement comme le ciel ».

Ce glissement vers un espace de liberté part volontiers d’une expression détournée de son sens, un de ces clichés que rompt soudain un déterminant : « il faisait partie du monde ordinaire, du monde des fous ordinaires », « marcher comme une ombre, une ombre voleuse », « en danger permanent, en danger de vivre »… Un grain de sable dans la phrase, et l’aventure commence. Elle peut frôler le fantastique (que trouve-t-on dans les sacs de la SDF ?), dans la poésie (les fleurs prennent des attitudes humaines) ou dans le rêve éveillé, à moins qu’un importun ne vienne rappeler la distraite à la raison. Car c’est aussi cela, la vie : celui (souvent un homme) qui pense à l’utile, à l’indispensable, au raisonnable, quand il y a le beau, le vivant, le souple, le tendre… « Le temps donné aux fleurs est un temps gratuit », mais « que deviendrait-on si on ôtait de sa vue tout ce qui est inutile ? »

Telle est la raison d’être même de ces courtes nouvelles, mais aussi de toute la littérature, car nous sommes « toi et moi lecteurs de choses inutiles dont l’âme a besoin », dit Werner Lambersy. Alors laissons-nous emporter par les premiers mots du recueil, « Un jour »… et porter jusqu’aux derniers : « et tout ça s’est terminé ».

Voir aussi : Le drapeau de Picasso, Plusieurs mois d'avril, Sans garde-fou, Juste avant l'hiver. Loin du soleil. N'oubliez pas Marcelle.

Retour au sommaire

Hubert Haddad, Un monstre et un chaos, Zulma, 2019.

« Nos ancêtres devaient déjà bien savoir que la vie n’est sauvée que par ceux qui la racontent ». Cette brève notation, en fin de roman, nous en donne une clé : dans les moments les plus terribles de la vie, dans les époques les plus sombres, le récit n’est pas gratuit et peut devenir salvateur, car il donne sens au chaos. Or c’est bien de chaos qu’il est question dans la Pologne des années 1939-1944, dans le shtetl de Mirlek, l’orphelinat de Lowicz, le ghetto de Lodz…. Pour le jeune héros juif qui traverse les pogroms, les humiliations, les déportations, c’est bien d’une perte de sens qu’il s’agit, par des pertes ou des refus successifs qui le coupent de toute intégration dans son histoire et dans celle de son peuple. Et cette coupure se traduit par un double leitmotiv : l’absence de récit, l’absence de reflet.

Perte de reflet, d’abord. Dans le shtetl de Mirlek, Ariel et Alter sont des « jumeaux sans miroir », qui forment « une solitude indivisible ». La relation entre eux est à la fois fusionnelle et marquée du sceau d’une impossible fusion : « Dans une ville de glace et de fumée, on les sépare chaque matin avec le grand sabre de la lumière. » Car la ville tout entière semble marquée par cette distance irréductible. Meryem, la fille du rabbin, vit dans une maison où les miroirs sont bannis et n’a qu’une perception floue de son visage. Elle ne s’entre aperçoit que dans des reflets croisés au hasard et qui lui semblent un « double d’aucun ventre », une morte qui cherche à rejoindre le monde des vivants. Seul peut la séduire dès lors ce qui se dérobe, comme les insaisissables jumeaux.

La disparition du reflet ne fait que préfigurer la disparition de l’image. L’un des jumeaux, Ariel, est massacré dans le pogrom du shtetl, dès le début du roman. Alter — avec son prénom latin qui le désigne définitivement comme « l’autre » — n’en réchappe que par la fuite et la perte de son identité dans l’orphelinat chrétien qui le recueille. Il devient alors Jan-Matheusza, un prénom double, mais qui renvoie à deux évangélistes — reflets eux-mêmes de la parole divine ! Plus que jamais, il est une image sans reflet, privée de profondeur, privée de sens.

Perte du récit, ensuite, liée à celle du reflet. Car le récit fondamental, à l’origine, ne passait pas, ou pas seulement, par les mots, mais, entre les deux jumeaux, par un idiome complexe et secret composé de mots empruntés à toutes les langues, de gestes, de cris d’animaux… seul langage qui leur permettait de « partager à l’insu de tous des émotions et des désirs inconnus ». Une langue qui se voit, se sent, s’articule, mais devenue inutile à la mort d’Ariel.

Cette langue qui propose un autre récit est celle de l’écrivain, et le romancier peut la manier à l’occasion. Une scène fondamentale, après le pogrom du shtetl, me semble participer de ce récit qui ne passe qu’incidemment par les mots, et essentiellement par les images ou les bruits… Le cadre alors sert à la compréhension de l’action. L’horreur du pogrom est d’abord traduite, par antiphrase, par une Nature au bonheur simple dansante, où deux mésanges s’ébattent « en dansantes virgules » ; l’intervention humaine ne semble d’abord qu’une perturbation lointaine — un avion de chasse fait jaillir « une gerbe de colombes » du cimetière, mais la forte charge symbolique des colombes (la paix) et du cimetière (la mort) crée une sourde inquiétude. L’indifférence à cette violence — les statues de saints à la croisée des chemins — relègue le jeune survivant dans sa solitude fondamentale. La prise de conscience de la réalité apparaît alors dans une image insoutenable : la mort d’une petite renarde sous les yeux de l’enfant, écho du massacre d’une fille rousse à laquelle il vient d’assister. Telle est la langue intraduisible de l’écrivain, qui lui permet de partager avec le lecteur des émotions inconnues.

Privé du sens que lui donnaient le reflet et le récit, le monde n’est plus désormais qu’un spectacle absurde gouverné par des fantoches. Historiquement, le ghetto de Lodz était géré dans les années 1940 par son doyen, Chaïm Rumkowski, qui avait accepté de collaborer avec les Allemands en faisant travailler pour eux ses compatriotes, croyant par là pouvoir les sauver. « Mon rôle est de sauver la majorité de mes concitoyens au détriment d’une petite minorité », disait-il. Mais il est devenu la marionnette des nazis, jusqu’à y perdre son honneur. Et le ghetto qu’il dirige n’est plus qu’un royaume de l’image : Rumkowski a créé ses propres billets de banque, qui ne valent rien mais qui portent son effigie, et ses timbres, qui n’ont cours que dans son royaume de pacotille, « afin que vous puissiez échanger à tout moment un regard de confiance avec votre dévoué protecteur ». Un spectacle pitoyable s’est substitué au monde vivant.

Alors, dans le ghetto, on se distrait de théâtre en salle de concert ou en amphithéâtre pour conférences, tous subventionnés pour « distraire le bon peuple dans l’antichambre du néant ». Mais la leçon est plus profonde : « ne dit-on pas que le mal est l’usine du mal ? Pour y remédier, il fallait vider Dieu de ses entrailles et mettre en scène des pantins absolus ». Le ghetto abandonné de Dieu est à la merci de fantoches ridicules. Rumkowski est la principale. Mais chacun joue un rôle dans cette mauvaise pièce. Henryk Ross, par exemple, qui lui aussi s’inspire d’un personnage historique, est à la fois le photographe officiel du régime et l’archiviste clandestin du ghetto : ses photos feront connaître la vie des habitants. Laquelle de ses deux personnalités joue-t-elle un rôle ? Quant au directeur du théâtre, il subit à la fois le contrôle du Judenrat et celui de ses acteurs, révolutionnaires. Mais n’est-ce pas le paradoxe du ghetto tout entier, qui ne survit qu’en entretenant la machine de mort de l’Allemagne nazie, qui finira par le détruire ? « Le nazisme dont l’objectif primordial est la destruction des Juifs utilise ce même peuple pour se donner les moyens de sa monstruosité. » Théâtre, tout cela, théâtre gigantesque et tragique.

La vie d’ailleurs n’est-elle pas une mauvaise comédie dont la mort est un des personnages ? La notation revient obstinément : « La mort est une marionnette » — « La mort est un pantin de verre »… Devant passer pour un chrétien, le petit Juif ne voit que pantomimes dans les génuflexions et les signes de croix de son orphelinat, géré par des « pantins affables » face aux officiers allemands. Le comble de l’ironie survient lorsque cet enfant juif à la « blondeur botticellienne » et à la voix d’ange est salué par le général nazi comme « ein schönes arisches Bild ! » Et la pièce devient amère lorsque les répliques en sont falsifiées. Le langage se boursoufle d’odieux euphémismes : lorsqu’il faut « désengorger le ghetto d’une partie de son peuple à des fins d’assainissement et de régulation dans un contexte épidémique », il faut comprendre que l’on va liquider les plus inaptes au travail afin de permettre aux valides de ne pas mourir de faim. L’extermination est en fin de compte une œuvre charitable dans cet ignoble renversement de la réalité.

Entre pantins et illusions, c’est au fond le drame du premier commandement qui se noue dans le roman. Les Juifs persécutés, avec leur Dieu sans visage, sont à la merci des nazis, qui disposent d’un Führer en chair et en os. Mais celui-ci n’est peut-être qu’une image. En fin de compte, ceux qui semblent affaiblis parce qu’ils n’ont pas d’image de leur Dieu deviennent invulnérables face à ceux qui ont adoré leur idole : il suffit en effet de se moquer de l’image pour que l’illusion se dissipe, pour que la baudruche se dégonfle. Le premier à expérimenter ce processus d’anéantissement est Chaïm Rumkowski, doyen et chef du ghetto : menacé par un couteau de bois, il se sent « atteint au plus vif en lui révélant sa posture accessoire de bouffon calamiteux ». Puis le romancier s’en prend au plus redoutable représentant de ce pouvoir grotesque : Hitler. Apparu comme « la statue du chef de gare à la petite moustache », celui-ci n’est plus en fin de compte qu’un pantin à la tête d’une armée de pantins, dans un spectacle parodique. Dans le public, un officier allemand tente bien de venger l’honneur bafoué du Führer, mais en croyant viser le montreur, il ne parvient à tuer… qu’une marionnette. Le tour est joué, même si la fin, dans le contexte d’un ghetto polonais de 1944, ne peut être que tragique, une farce bouffonne aura eu raison des bourreaux. La leçon est d’ailleurs un des credos de la Nouvelle Fiction à laquelle participa Hubert Haddad dans les années 1990 : « Seul existe l’illusion, la farce, le drame en son palais ! »

Mais nul n’est vraiment vainqueur dans le jeu de dupes de la guerre. Seul le néant, le silence, la mort, l’exclusion font encore sens. « Fermer l’œil est l’issue des dilemmes », constate un protagoniste. Face à un monde incohérent, Alter, le survivant des deux jumeaux, s’enferme dans un mutisme terrifié, qui fait écho au langage secret qu’il partageait avec son frère avant le drame. Ne pouvant accomplir sa Bar Mitzvah dans ses déambulations d’orphelinat en famille d’accueil, il devient « l’orphelin du chaos », sans dévotion — où qu’il aille, il reste extérieur à tout ce qui le concerne : son identité, sa tradition, le monde dans lequel il doit survivre… Ses pérégrinations de Mirlek à Lowicz puis à Lodz, qui semblent retarder l’action, constituent en fait les étapes nécessaires de cette prise de conscience. « Les mondes s’encastrent comme les pièces d’un puzzle, mais il en manque une, il manque le monde. » Échoué sans trop savoir comment dans un théâtre de marionnettes, il assiste le montreur et finit par monter son propre numéro dans un théâtre de variétés.

Le lien entre réalité et fiction se distend alors de plus en plus. Introduit dans un « monde de simulacres », dans un théâtre fantasmatique relié à un atelier improbable par un parcours dédalique, dissimulé sous son nom d’emprunt, Jan-Matheusza, le gamin se mêle aux marionnettes avec lesquelles on le confond parfois. Lorsqu’il crée une marionnette à son image, il lui donne d’ailleurs son nom d’autrefois, Alter, et reprend comme nom de scène celui de son jumeau mort, Ariel. Le couple se reconstitue à l’envers, comme s’il pouvait par là conjurer la mort. Symboliquement, d’ailleurs, le fait d’avoir donné son nom à un pantin lui permet de ne pas porter l’étoile jaune, puisque la marionnette en est exemptée. Cet anéantissement de la personnalité est le stade ultime de la perte de reflet et d’identité au centre du récit. Le jeune garçon privé de son jumeau s’exerce à se dissocier afin de « disparaître dans son apparence, devenir sa propre marionnette ». Ce jeu sur les reflets, sur les rôles qui se répondent et finissent par s’annihiler, est formidablement mené par un romancier maître de sa technique et habité par ses personnages. Servi par la somptueuse écriture qu’on lui connaît, le roman nous laisse sidérés dans le jeu des miroirs affrontés.

Mais un certain humour juif nous apprend à renverser les situations tragiques : « Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, car vous pourriez ne pas vous égarer. » La meilleur façon de redresser le monde à l’envers n’est-il pas de le retourner pour le remettre à l’endroit ? Alors, faisons confiance au récit, car « plus que jamais les poètes nous sauvent ».

Voir aussi : Le camp du bandit mauresque, Petite suite cherbourgeoise, La culture de l'hystérie n'est pas une spécialité horticole, Le nouveau nouveau magasin d’écriture, Oholiba des songes, Palestine, Géométrie d'un rêve, Vent printanier, Opium Poppy, Sonetti di dolore, Le peintre d'éventail, Premières neiges sur Pondichéry, Mâ, Casting sauvage. La sirène d'Isé. L'invention du diable, La symphonie atlantique.

Retour au sommaire

Martine Roffinella, Merveille au Mans, Les Lettres Mouchetetées, 2019

Car ses victimes, on s’en rend compte, ont un rapport particulier avec la littérature. En bons Manceaux, ils se réunissent pour lire Scarron (avouerai-je sans risque ma passion absolue pour le Virgile travesti et le Roman comique ?), avouant leur préférence pour les auteurs morts à l’exception notable des best-sellers vivants. La première victime est un libraire qui se contente de vendre les « valeurs sûres » et « qui n’agitait pas un orteil en faveur des jeunes auteurs ». Dans son sillage, on trouve un conseiller au FLIC (Forum des Livres Internationalement Commerciaux), dont le sigle commence et finit comme la FNAC, ou un responsable de l’association LittéraireMans (rien à voir avec les 24h du Livre !) que ses intrigues et les pratiques concussionnaires rendent incontournable.

Bien sûr, le rapprochement serait facile à faire, d’autant que la police se fait aider par un « fin limier », au sens propre, un outsider qui a jadis travaillé aux abattoirs et qui en a conservé un flair exceptionnel pour tout ce qui touche au sang et à la détresse qu’il véhicule. À l’odeur des victimes, il parvient à déceler les angoisses des dernières minutes, mais aussi leurs goûts, leurs manies, des détails intimes — la branlette du samedi soir avant la messe du dimanche matin… Alors, Merveille guide cet enquêteur original sur une fausse piste, que je me garderai bien de dévoiler, plus terrible, plus saugrenue encore. Et Viande s’y laisse prendre. Viande, c’est le nom de l’enquêteur qui a travaillé aux abattoirs. Si.

Car les personnages portent des noms en rapport avec leur fonction ou leur rôle dans l’histoire. Les personnages dépecés évoquent des parties du corps (Cou, Jambe, Tendon…) mais on découvrira que ces noms correspondent aussi, symboliquement, à leur rôle dans une mystérieuse organisation ! Il ne s’agit pas d’une simple coquetterie d’auteur, même si le premier réflexe est d’en sourire. La correspondance entre le nom et la fonction sociale interdit toute hypocrisie — Viande rétorque à ceux qui plaisantent sur son nom qu’eux en mangent bien, de la « chair flageolante et tailladée » qu’il transformait en produit alimentaire aseptisé. Mais lui est épinglé par son nom, comme Merveille est fixée par les yeux qu’elle conserve dans des bocaux. On ne se cache pas dans un roman de Martine Roffinella. On assume.

Même chose pour l’idée que les restes organiques, en particulier le sang, préservent des odeurs décelables par le flair inouï de Viande, des pistes qui le mèneront, croit-il, au coupable. Ne prétend-on pas qu’on reconnaît au goût de la viande l’état de stress de l’animal abattu ? « Saisie sur le gril, la côte de bœuf restitue l’effroi au centuple. C’est ce qui nous régale. » Quant aux yeux dans les bocaux, n’incarnent-ils pas ce regard intériorisé que nous portons tous au fond de nous, et cet espoir très humain d’être un jour sous les feux de la rampe ? La « petite vieille » qui épie Merveille n’est-elle pas aussi la voix de sa conscience ? Derrière le récit caricatural, c’est une image cruelle de la condition humaine, terriblement lucide, que nous propose Martine Roffinella. Elle est touchante, Merveille, dans son « désir d’exister plus loin », dans son besoin d’aimer et d’être aimée. Et surtout, dans sa prise de conscience d’être piégée par son éditeur. Même si elle veut rester pure et garder la spécificité de son écriture, elle sait que le vrai regard intériorisé est celui de son directeur littéraire. « J’écris ce qu’il espère de moi. »

Le personnage de Viande est peut-être, en fin de compte, le plus sympathique, dans sa misanthropie bourrue et résignée. Fasciné par l’obstination humaine à reconstruire ce qui se détruit, symbolisée par la cathédrale dix fois réédifiée, il sait que même si l’on parvenait à assainir le milieu littéraire, tout recommencerait. Et l’on sent que l’auteur s’est investie tout autant dans ce regard amer sur le monde que dans les rêves brisés de Merveille.

Allègrement troussé, rebondissant à chaque page dans un délire de créativité et un déluge d’hémoglobine, le roman est écrit à l’Opinel, terriblement drôle, émouvant, grave, avec l’art des formules que l’on connaît à Martine Roffinella, dont les phrases, comme celle de Merveille, « sont comme des friandises d’intelligence ». Une cruauté sans concession pour ces inutiles nuisibles, « ces amas d’organes dont on se demande à quoi ils servent » —les hommes — mais aussi, en fin de compte, pour elle-même.

Voir aussi : Recherche de fuites, État d'un lieu désert, L'Impersonne, Camisole-moi, J.-C. et moi, Kilogramme zéro, Inconvenances, Lesbian Cougar Story, Les hommes grillagés. Conservez comme vous aimez. Pour une absente. Les cloîtrés d'Aurillac.

Retour au sommaire

Werner Lambersy, Le grand poème, Caractères, 2019

Dans le village, une case vide, la maison des morts. C’est là que l’on

écrit. Werner Lambersy raconte l’anecdote qui a donné l’impulsion à ce

long poème. Il ne faut surtout pas la situer, car le poème va nous

entraîner du Tage en Égypte, de Montparnasse à Babel, faisant de ce

court poème un art poétique universel. Écrire dans la maison des morts,

c’est d’abord un renoncement à la surface des choses. Il faut creuser

la langue pour traquer « le vide dans les mots », se laisser porter par

le souffle, qui donne le rythme ; par l’obscurité, qui efface les

contours et nous garantit contre le piège de la beauté, car on ignorera

toujours, et c’est heureux, ce qui la sépare de la perfection. Alors

naissent d’autres mots, car « les morts le savent / Qui gardent les

mots qui te dépassent ». Il faut dire que les morts ici invoqués ont

nom Wang Wei, Michaux ou Pessoa, sans parler d’Homère, de l’Exode ou

des prières aux dieux qui ne sont pas.

Alors seulement naîtra le grand poème, celui dont on s’imprègne en regardant le monde, de ses plus infimes détails à ses mouvements telluriques. Le poème qui ne cherche plus à se glisser dans la pauvreté des mots, mais qui respire au rythme de chacun, irremplaçable et absolu, car « On écrit dans la maison des morts où / Personne ne tient la plume à ta place ». Un texte d’une intensité bouleversante, un des jalons dans l’œuvre de Werner Lambersy, qui dit à la fois l’essentiel de ce qu’il est, et de ce que nous sommes.

Werner Lambersy publie également chez Rougier, éd. revue ficelle, un court recueil d’aphorisme, L’Agendada. Le premier tome, consacré aux dogmes ou « évidences homosapiennes », s’en prend avec une ironie parfois mordante à tout ce que les religions ont imposé aux hommes, rappelant cette évidence bien oubliée que « Les religions révélées sont des idées reçues (bis) ». L’homme, ce « singe que l’idée de Dieu a rendu fou », cherche, depuis, une vérité qui n’est faite que de la somme des « mensonges que nous sommes prêts à accepter ». Mais les dogmes ne sont pas uniquement religieux. « La théorie d’Einstein est notre Parthénon », l’absolu est un leurre bien partagé, les bonnes consciences ont toujours de bonnes raisons, Yahoo pourrait n’être qu’un avatar de Yahvé et les hommes continuent à uriner debout, « croyant faire la pluie et le beau temps ». Au fond, c’est contre toutes les paroles qui enferment, qui affirment, qui réduisent, que se dresse le poète, envoyant à l’estrapade tous ceux qui prétendent détenir la vérité unique.

Werner Lambersy publie également Brainxit aux éditions Transignum, un livre d’artiste illustré de photographies des sculptures de Wanda Mihuleac. Chaque poème y figure en français, en néerlandais (tr. J. Mysjkin) et en roumain (tr. D. Ioanid). Le cerveau est l’obsession de ces sculptures. Des cerveaux torturés, barbelés, purulents, bosselés de dés à jouer ou de fleurs étoilées. Les poèmes de Werner Lambersy leur répondent et s’inscrivent, comme des neurones indisciplinés, dans les circonvolutions de tranches successives d’un cerveau découpé par IRM. Ils parlent de système bancaire, de dictature, de génocides, de dégâts collatéraux… mais eux aussi rongés par un mal insidieux — Ebola, lobotomie, tumeurs, hémorragies… « Le poisson pourrit par la tête », dit un proverbe flamand : les civilisations sont malades du « système » (le mot obsessionnel de ces textes), de tout ce qui les pense, les classifie et, en fin de compte, les opprime. Sabra et Chatila obéissent à la « lobotomie dialectique » des dégâts collatéraux. Les thèmes chers à Werner Lambersy — le poème (mot significativement absent), l’amour dans toute sa sensualité, la fusion de l’homme et de l’univers n’ont pas droit de cité dans ces cerveaux trop bien structurés pour être sains.

Retour au sommaire

Voir aussi : Parfum d'Apocalypse, Journal par-dessus bord, Cupra Marittima, À l'ombre du bonsaï, L'assèchement du Zuiderzee, Le mangeur de nèfles, Déluges et autres péripéties, Dernières nouvelles d'Ulysse, La perte du temps, Escaut ! salut, Ball-trap, La chute de la grande roue. Départs de feux, Bureau des solitudes, La déclaration, Du crépuscule des corbeaux au crépuscule des colombes, Al-Andalus, Achille Island, Au pied du vent. Ligne de fond. Le jour du chien qui boite. Portraits de l'œil. Table d'écoute, Les convoyeurs attendent, Dormances, Et plus si affinités. L'Agendada (3). Memento du chant des archers Shu. Mes nuits au jour le jour.

Christian Ganachaud, Le chant de la merveille du monde, Pierre-Guillaume de Roux, 2019.

Ensuite, parce qu’un jour viendra où Christian Ganachaud sera reconnu comme un des écrivains majeurs du XXIe siècle, j’en suis convaincu. Mais ce jour n’est pas venu : nous nous retrouvons face à cet objet comme un lecteur des Lettres de mon moulin devant les Chants de Maldoror. Incapables d’en comprendre la portée, d’en deviner même le projet. Mais on sent, à certaines formules, que le génie a soufflé ici.

Alors, oui, nous serons agacés par une posture mégalomaniaque (« Je suis une neige éblouissante au sommet des ténèbres de la pensée » — « Je suis une matière transfigurée par le feu divin » — « Je demeure dans un midi perpétuel d’éclairs et de foudres »), par des formules de Christ en croix ou de Prométhée enchaîné (« Je me souviens de mes mains clouées sur le bois » — « cloué à mon rocher cruciforme »). Mais c’est la condition même d’une écriture en permanence au bord de la rupture, qui « fixe des vertiges » et joue sa peau. « Je suis à chaque mot une falaise qui tombe dans la mer ».

Alors, oui, il est plus simple d’invoquer la folie, et l’auteur même nous y engage. Il parle complaisamment de sa folie, de son traitement. Il a décidé d’écrire jour après jour toute la durée de son internement, seule la fin de celui-ci mettra un point final à cette longue logorrhée, « sans mon consentement ». Mais c’est sa maladie mentale, revendiquée, qui le met « dans un état christique ». Et la frontière est mince entre génie est folie. Celle-ci n’est peut-être que l’émergence d’une autre conscience, une « électrochristolyse ». Christian Ganachaud se sent alors le « nègre d’une puissance inférieure », un « écrivain fissile : c’est-à-dire écrivant dans une fissure de la lumière ».

Et nous avons parfois envie de la franchir, cette frontière, avouons-le. « Pour moi ne comptent que ceux qui sont fous de quelque chose, fous de vivre, fous de parler, fous d’être sauvés, ceux qui veulent tout en même temps, ceux qui ne bâillent jamais, qui ne disent pas de banalités, mais brûlent, brûlent, brûlent comme un feu d’artifice. » Colloquer tous ceux qui n’entrent pas dans les normes mentales est un réflexe de survie de la part de la sancta mediocritas qui cimente les civilisations. « Les psychiatres sont des réducteurs de têtes, de la famille des Pygmées », affirme Christian Ganachaud, car « les structures psychiatriques font d’un oiseau un ver de terre ». En fin de compte, c’est la société qui différencie le chamane du schizophrène. « L’un devient un héros, alors que l’autre est bon pour l’asile. »

Dans de précédents livres, le romancier revendique haut et fort sa confiance à ce qu’il appelle l’érémitisme urbain. Il avait ainsi évoqué, dans Le fou de Dieu, Syméon le stylite au sommet d’un immeuble, Macaire dans les égouts. Ici, il voit les ermites prier dans les cellules de dégrisement ou l’archange Gabriel, torse nu, sous diéthylamide de l’acide lysergique, tandis que les divinités cancéreuses sont sous chimiothérapie. Tel est le monde que nous ne voulons plus voir. Avec lui risque de s’effondrer toute une part du sacré.

Alors, si l’on se souvient que la sagesse de l’homme est la folie de Dieu, et vice versa, on tâche de pénétrer dans cette pensée blessée à vif. Non sans effroi, car « après l’absolu vient une pensée crue » et l’auteur nous avertit qu’il « extirpe le sacré hors de la merde ». Pour le lecteur comme pour l’écrivain, la seule façon de s’ouvrir à l’inconnu est le silence, qui tient un rôle primordial dans cette écriture totale. « Le silence fait partie de ma langue, comme le souffle sur la mer, le vent entre les cités. Je prends le silence comme construction du discours. Tout ce qui n’est pas dit revient. Le silence coud mon corps. » Mais ce silence n’est pas le refus de la parole, il s’écrit « par effraction du soleil », pour laisser la place à tout ce qui dépasse les mots, tout ce qui, un jour, les remplacera. « Quand le langage aura disparu, le silence parlera. » En attendant, avec les mots limités de la langue, on ne peut que mettre en valeur, comme par défaut, cet absolu qui ne se laisse pas saisir. « Mes écrits sont un exosquelette du Verbe. »

Le silence n’est que le premier pas vers l’abîme. C’est un appel d’air à tous les mots, tous les livres, toutes les langues. Dans un premier temps, l’auteur garde encore un semblant de maîtrise. On voit passer du Ronsard, du Villon, du Rutebeuf, du Joyce, on croit à des réminiscences littéraires. On bute sur une formule en latin, en italien, en grec, en anglais, en hindi, on croit à une coquetterie d’auteur. Aux allusions christiques répondent les dieux hindous ou égyptiens, les Walkyries ou les Tuatha Dé Danann, on songe à une mystique œcuménique. Mais peu à peu ces citations, ces allusions s’amplifient, deviennent la matière même du récit, dans un cadre dont l’auteur entend malgré tout conserver la maîtrise. « Je leur laisse la place de mes personnages, les écrits étrangers ; volontairement. La seule chose qui me reste : la maîtrise de l’espace de mon livre ; les auteurs se rencontrent, s’affrontent, se répondent ; parlent tous, finalement, la même langue ; mais uniquement dans mon désert de lumière voulu, posé, installé. » La disparition du personnage est une des réflexions capitales du roman contemporain, en réaction au « roman psychologique petit-bourgeois » du XXe siècle. L’audace ici est de faire des textes recopiés en toutes les langues les personnages même d’un récit évanescent. Surgissent tout à coup les trente-neuf stations du soufi, suivies de celles du chemin de croix. Ce ne sont pas des citations, mais des personnages qui se croisent.

La technique est pleinement assumée. C’est une « nouvelle méthode d’écriture », qui utilise le cut-up (découpage) et le fold-in (pliage) comme « instruments nécessaires à la fondation d’un monde imaginaire en perpétuelle mutation ». Une révolution personnelle datée, en l’occurrence du 27 mai 2014, « un écartement au forceps de cette génération morte ». Le principe, révélé au détour d’un chapitre, est de rompre avec le récit traditionnel, qui ne peut décrire que ce qui est déjà advenu. « Ce roman-ci est en train d’advenir ». Voilà pourquoi le lecteur en devient co-rédacteur : rien n’est fixé sans la complicité de celui qui va lire, on ne peut dire s’il va remarquer certaines phrases, en sauter d’autres, ce qu’il comprendra ou non des divers idiomes qui s’invitent dans l’écriture. Qu’importe ? C’est par cela même qu’il escaladera le ciel, l’envahissement des textes d’autres auteurs travaillant comme un « allumage-combustion romanesque » qui remplace l’espace de l’auteur par des énergies poétiques actives. À l’image de la fusée, on peut préférer celle de la tour de Babel : « Mon livre devient une tour de Babel parce que construit d’auteurs ni vivants ni morts : l’écrivain pénètre ainsi l’éternité, révèle sa propre immortalité, et est surpris de son propre infini. »

Roman total, parce qu’il accueille sans distinction la totalité de ce qui s’est écrit, parce qu’il se nie lui-même, il adopte tous les genres parce qu’il n’en refuse aucun. On reste parfois interloqué par ces affirmations péremptoires : « Ce livre a besoin de publicité, c’est un livre commercial », « mon livre est hyperréaliste ; il fait le compte rendu minutieux du réel », c’est un « roman policier »… Une seule me paraît juste, et justifier le projet : « Mon livre est une fracture sur le sol littéraire. »

Une fracture : il s’agit en effet de briser toutes les habitudes d’écriture, comme on brise les jambes du crucifié. « J’écris dans un style saccadé, haletant, comme les ultimes paroles d’un crucifié », « Je trouve une écriture stigmatisée ; un texte scarifié par des phrases ouvertes au rasoir ». Mais cette « ouverture » du Verbe est libératrice. « Je veux que le mot fendu “prière” se remplisse de crépuscules inouïs et d’aurores sacrées. » Pour cela, il faut briser jusqu’au conseil de Malherbe de remettre vingt fois son ouvrage sur le métier : l’auteur entend écrire sans brouillon ni rature.

La dislocation, en tout cas, est menée à son terme. On passe subitement à un journal écrit « comme une pédale suceuse d’héroïne divinatoire », journal de l’auteur, d’Antonin Artaud, d’identités aléatoires, qui se balade en 1884, en 1955, puis dans des jours impossibles, Lundi 31 février… 1er vendémiaire an I… Samedi 36 juillet…

Puis vient la perte des mots, le recours aux signes mathématiques, aux équations, car les mots, quelle que soit la langue, ne suffisent plus à balbutier l’indicible — « le bégaiement de saint Michel % le balbutiement de Satan = désormais parole divine dans n’importe quelle lange x Verbe incarné dans toutes sortes de chair ». Cette annihilation qui parfois tourne au massacre permet-elle à autre chose d’éclore ? Il n’est pas temps de le dire. Il a fallu un siècle pour entendre Lautréamont. Peut-être est-ce l’espoir que l’on peut laisser à Christian Ganachaud, qui termine par cette exclamation attribuée à Boccace devant le dépiautage des livres du Mont-Cassin : Nunc ergo frange tibi caput pro faciendo libro ! Maintenant, casse-toi la tête à écrire des livres !

Voir aussi : Le banquet des morts, Le roman de saint Antoine, Fils de l'homme, Le fou de Dieu.

Retour au sommaire

Patricia Castex Menier, Chroniques incertaines, Petra, 2019.

Le recueil tout entier s’inscrit dans cette dialectique de l’éphémère et de l’éternel, de l’anodin et de l’universel, de la notation fugace et de la narration. Ces « chroniques », appelées à fixer le temps, non des batailles et des grands événements qui font Histoire, mais de l’inobservé qui fait Vie, sont écrites dans un no man’s land entre prose et poésie, entre narration et évocation. Voilà pourquoi elles resteront « incertaines », à la différence des Annales de Tacite ou des Chroniques de Froissart, que plus grand monde ne lit. On trouve ici de courts apologues qui pourraient s’intituler, comme une fable d’Ésope, « Le lion et le Chow-Chow », « La fourmi rebelle »… On y croise des regards, au sens géologique du terme, une minuscule ouverture qui éclaire toute une caverne, comme ce court texte sur le hibou digne du Parti pris des choses. Il y a des portraits d’un La Bruyère qui saurait se montrer plus complice que railleur, comme celui de la petite dame trisomique. Des poèmes de l’instant, qui savent transformer le sommeil en ballon noué au pied du lit. Des visions fugaces de l’abstrait, d’une mélancolie « légère, transparente et lente comme un ciel de traîne avant ou après un désespoir », ou d’un « malheur à venir dont on voudrait déjà vendre la peau ». Dans tous les cas, il s’agit d’« enregistrer le perceptible », de chroniquer ce que personne ne remarque, « l’insolite ordinaire », et de le donner à voir à celui qui cherche un peu de nourriture pour son ange.